赤外線放射を利用した夜間発電技術の進展

オーストラリアの代表的な景観である水面を照らす太陽光は、同国最大の都市シドニーにおいても人々に親しまれているが、現在、ニューサウスウェールズ大学(UNSW)では、従来の発想とは一線を画す新たなエネルギー生成技術の研究が進められている。

博士研究員のジェイミー・ハリソン氏によれば、UNSWの研究チームは「光を吸収するのではなく、放射することによって発電する装置、いわば太陽光パネルの逆の仕組みを持つ装置」の開発に取り組んでいるという。

日中に地表が吸収した太陽エネルギーは、夜間になると赤外線として宇宙空間に放射される。この現象に着目し、同大学のチームは赤外線放射から電力を生み出す熱放射ダイオードという半導体素子の開発を進めている。

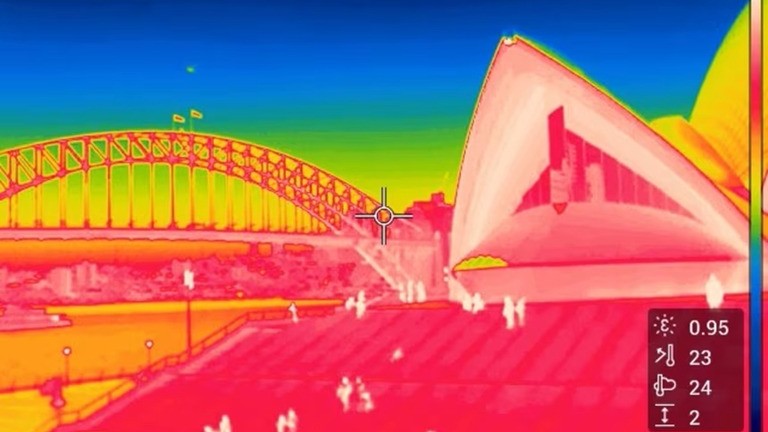

チームを率いるネッド・イーキンズドークス教授は、「夜間の地球を赤外線カメラで観察すると、地球が冷たい宇宙へ熱を放射している様子が明確に捉えられる」と説明する。

熱放射ダイオード自体の研究は過去にも存在したものの、UNSWのチームは2022年、米国のハーバード大学およびスタンフォード大学の先行研究を基に、この装置による直接的な発電の実証に世界で初めて成功した。しかしながら、現時点での発電量は従来の太陽光パネルの約10万分の1に過ぎず、実用化には課題が残る。

イーキンズドークス教授によれば、地球上で最適な条件下でも、熱放射ダイオードによる発電量は1平方メートルあたり1ワット程度にとどまるという。これは、大気中の水蒸気や二酸化炭素(CO2)などが太陽光を吸収し、地表と夜空の温度差が縮小するためである。

しかし、この技術の真価は大気の存在しない宇宙空間において発揮される可能性が高いと、イーキンズドークス教授は指摘する。人工衛星の電力供給は通常、太陽光パネルに依存しているが、特に低軌道では45分間日光を受けた後、続く45分間は地球の影に入るため、太陽光発電が利用できない時間帯が生じる。そのため、熱放射ダイオードによる補助的な発電が期待されている。

現在、人工衛星が影に入る時間帯の電力は、日照時に充電された蓄電池によって賄われている。しかし、宇宙技術分野では低軌道衛星の小型化が進められており、軽量で機体表面の空きスペースを活用できる熱放射ダイオードの導入は、今後の技術革新の一端を担うものと考えられている。

一方で、米航空宇宙局(NASA)ジョン・グレン研究センターのジェフリー・ランディス氏は、熱放射ダイオードを低軌道衛星に実装するためには「極めて低コスト」であることが前提条件になると述べている。現状では、蓄電池の方が安価であり、熱放射ダイオードの導入コストがそれを上回る可能性が高い。

ランディス氏の研究は、むしろ深宇宙や月面のように太陽光が全く届かない環境での人工衛星や探査車への応用に焦点を当てている。

これらのミッションでは、プルトニウム等の放射性同位体の自然崩壊による熱を電力に変換する特殊な熱電発電機が用いられているが、これらは非常に高価かつ大型であり、資源の確保も容易ではない。

熱放射ダイオードにも熱源としてプルトニウムが必要とされる見込みだが、従来の熱電発電機と比較すれば構造が単純で可動部品も少なく、より効率的なシステムとなる可能性がある。しかし、現在の半導体材料が放射性同位体の崩壊によって発生する高温(セ氏540~1000度)に長期間耐え得るかどうかは、今後の研究課題である。宇宙飛行の現場では、半導体には10年、20年、あるいはそれ以上の耐用年数が求められるため、その信頼性の確立が不可欠である。

今後の展望として、ランディス氏の同僚であるスティーブン・ポリー氏は、研究が順調に進めば、放射性同位体を熱源とした熱放射発電システムが5~10年以内に実用化される可能性が高いと述べている。

一方、UNSWのイーキンズドークス氏らのチームは、米空軍の資金提供を受け、低軌道人工衛星における太陽光のみを熱源とした場合のダイオードの効率化や発電量の増大に取り組んでいる。

さらに、新規材料の導入も検討されており、既存の太陽光パネルと同様の材料を使用することで製造工程の統合が可能となり、商品化の際には迅速な生産体制の構築が期待される。イーキンズドークス氏は、今後5年以内にこの技術の商業化が実現するとの見通しを示している。