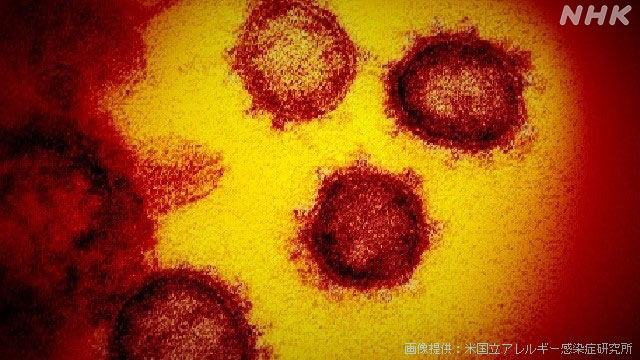

先月27日は1.94倍、今月3日は1.42倍、10日まででは1.11倍と、増加のペースは徐々に下がってきていますが、一日当たりの新規感染者数はおよそ9万3113人で、感染者数が過去最多となる中でも拡大が続いています。

先に感染が拡大し、先月9日に最も早くまん延防止等重点措置が適用された沖縄県と広島県、山口県では減少傾向が続くなど、合わせて10県で前の週より感染者数が減っている一方、そのほかの地域ではペースは鈍化しつつも増加が続いています。

沖縄県は、先月27日までの1週間は前の週の0.82倍、今月3日は0.71倍、10日まででは0.79倍と減少傾向となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ612人となっています。 広島県は、先月27日までの1週間は前の週の1.19倍、今月3日は0.91倍、10日まででは0.85倍と減少傾向となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ1044人となっています。 山口県は、先月27日までの1週間は前の週の1.40倍、今月3日は0.96倍、10日まででは0.87倍と減少傾向となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ301人となっています。 また、先月21日から重点措置が適用されている地域のうち、長崎県は10日まででは前の週の0.86倍、熊本県は0.87倍、宮崎県は0.81倍と減少傾向となっています。

先月21日から重点措置が適用されている地域のうち、東京都は、先月27日までの1週間は前の週の2.18倍、今月3日は1.45倍、10日まででは1.05倍と増加が続いています。 一日当たりの新規感染者数はおよそ1万7850人と過去最多の更新が続いていて、直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は889.46人と、大阪府に次いで多くなっています。 神奈川県は、先月27日までの1週間は前の週の2.21倍、今月3日は1.64倍、10日まででは1.15倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ8259人となっています。 埼玉県は、先月27日までの1週間は前の週の1.97倍、今月3日は1.47倍、10日まででは1.28倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ5828人となっています。 千葉県は、先月27日までの1週間は前の週の2.23倍、今月3日は1.39倍、10日まででは1.36倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ5211人となっています。 愛知県は、先月27日までの1週間は前の週の1.98倍、今月3日は1.42倍、10日まででは1.07倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ5674人となっています。 岐阜県は、先月27日までの1週間は前の週の2.00倍、今月3日は1.34倍、10日まででは1.05倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ864人となっています。 三重県は、先月27日までの1週間は前の週の1.81倍、今月3日は1.52倍、10日まででは1.10倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ730人となっています。 また、先月27日から重点措置が適用されている地域のうち、大阪府は、先月27日までの1週間は前の週の1.83倍、今月3日は1.46倍、10日まででは1.13倍と増加が続いています。 一日当たりの新規感染者数はおよそ1万3017人と過去最多で直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は初めて1000人を超え、全国で最も多い1031.05人となっています。 京都府は、先月27日までの1週間は前の週の1.75倍、今月3日は1.52倍、10日まででは1.10倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ2642人となっています。 兵庫県は、先月27日までの1週間は前の週の2.06倍、今月3日は1.53倍、10日まででは1.16倍で一日当たりの新規感染者数はおよそ5619人、直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は大阪府、東京都に次いで3番目に多い719.67人となっています。 北海道は、先月27日までの1週間は前の週の2.23倍、今月3日は1.62倍、10日まででは1.17倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ3475人となっています。 福岡県は、先月27日までの1週間は前の週の2.13倍、今月3日は1.46倍、10日まででは1.05倍となっていて、一日当たりの新規感染者数はおよそ4618人となっています。

青森県は10日までの1週間では前の週に比べて1.24倍、 山形県は0.98倍、 福島県は1.04倍、 茨城県は1.46倍、 栃木県は1.08倍、 群馬県は0.90倍、 新潟県は0.98倍、 石川県は1.08倍、 長野県は1.04倍、 静岡県は1.19倍、 和歌山県は1.00倍、 島根県は0.96倍、 岡山県は1.07倍、 香川県は1.01倍、 佐賀県は1.06倍、 大分県は1.03倍、 鹿児島県は1.03倍となっています。

また、一日に報告される死亡者数が連日、過去最多になっていることについて「オミクロン株の拡大で非常に多くの人が感染し、重症化しやすい高齢者に拡大していて、さらに、感染することによって持病が悪化することもある。去年夏の第5波の時はワクチンの効果で高齢者の感染や重症化も抑えられたが、今回は追加接種が進んでおらずワクチン接種が進む以前の時期と同じような状況に戻ってしまっている。今後、感染者数がピークを迎えたあとで減り方が鈍ると、重症者、死者も多くなるため、重症化する可能性の高い高齢者から追加接種をできるだけ早く進めていくことが大事だ」と指摘しました。 さらに、子どもにも感染が拡大していることについて濱田特任教授は「第6波では、子どもにもかなり感染が広がっているのが特徴で、子どもは重症になるおそれは少ないが、症状が強く出てつらい思いをすることは多い。感染が拡大している時期は学校閉鎖などで対応した方がかえって早く再び学びの機会を提供できるようになる可能性もある。また、子どもに対するワクチンでも安全性は大人と変わらず、効果もある。子どもへのワクチン接種も感染を収束させるためのカギになってくると思う」と話しています。

新たに“まん延防止等重点措置”が適用される高知県は

減少傾向の地域は

増加が続く地域は

その他の地域は

専門家「ピークに近づいてきていると言えるのではないか」