世界中の研究機関から、ウイルスの遺伝子配列が登録されるサイト「GISAID」に報告されているのは、この2か月間でも99.8%がデルタ株。

感染力でデルタ株を凌駕する変異ウイルスはこれまでありませんでした。

11月に行われた遺伝子解析の結果でみると、4分の3がオミクロン株に置き換わっているとみられています。 デルタ株よりも感染力が強いのではないかと警戒が高まっているのです。 遺伝情報を調べてみると、新型コロナウイルスの表面にある突起「スパイクたんぱく質」の変異が30ほどと、これまでの変異ウイルスより多いことが分かりました。 ウイルスが細胞に感染する際の足がかりとなる部分で、細胞により結び付きやすい変異があり、感染しやすくなっていると考えられています。 また、抗体の攻撃から逃れる変異もあります。 こうしたことから、WHO=世界保健機関は、オミクロン株を最も警戒度が高い「懸念される変異株=VOC」に位置づけました。

このため、国立感染症研究所は、アフリカ地域を中心にオミクロン株の感染がすでに拡大している可能性があると指摘しています。 専門家は、アルファ株やデルタ株が大きく広がったときと同じように、いま見えている数以上に世界各地で感染が広がっているのではないかと懸念しています。

専門家は、オミクロン株が感染力が高かった場合、ただでさえ感染拡大しやすい季節に“第6波”として広がってしまい、大きな感染拡大になることを警戒しています。 多くの人が感染すると、重症化しやすい人にも感染が広がります。

いま、ワクチン接種を終えた人は80%近くと高くなっていて、これまでの感染拡大の際とは状況が異なりますが、ワクチンを接種した人でも感染するケースもオミクロン株で報告されています。 感染力や感染した場合の重症になりやすさ(病原性)を見極められるまでは、最大限の警戒をするという対応が取られています。

WHOは2021年12月7日現在、「これまでの変異ウイルスと比べて増殖しやすいとみられるが、これで感染が広がりやすくなるかはまだ分からない」としています。 WHOによりますと、オミクロン株を最初に報告した南アフリカでは、11月第2週から感染者数が増加していて、11月末の1週間では前の週に比べて2倍以上になったとしています。

一方で、南アフリカでは11月末からの1週間で新型コロナの入院患者は82%増加しましたが、オミクロン株の感染者が占める割合は明らかになっていないとしています。 そのうえで、感染者数が増えれば入院患者の数は増えるとして、全体像を把握するにはより多くの情報が必要だとしています。 厚生労働省専門家会合の脇田隆字座長は12月1日の記者会見で、「去年2月の武漢からのチャーター便でも死亡例はありませんでした。病原性はまだ分かっておらず、市中感染しているところの状況を見るなど、慎重に考えるべきだ」と話しています。 また、アメリカ政府の主席医療顧問を務めるファウチ博士は12月5日、アメリカメディアのインタビューで、「重症化の度合いはそれほど高くないようだ」と述べる一方で、断定するには時期尚早でさらなる研究が必要だとする考えを示しました。 国立感染症研究所 感染症危機管理研究センターの齋藤智也 センター長は、12月7日、NHKの「クローズアップ現代+」で、重症化しやすい人たちに感染していない段階かもしれないことや、感染から重症化までは一定の時間がかかることもあり、重症化しやすいかどうか見分けるには少なくともあと2ー3週間かかるとする見方を示しています。

→ウイルスを抑える抗体の働きは維持、再感染のリスクは従来株と同じか ▽『ベータ株』 →ウイルスを抑える抗体の働きは減る、ウイルスを攻撃する細胞の働きは維持 ▽『ガンマ株』 →ウイルスを抑える抗体の働きはやや減る ▽『デルタ株』 →ウイルスを抑える抗体の働きは減る ▽『オミクロン株』 →再感染のリスクが上がっている可能性があるという報告も WHOでは、ワクチンや過去の感染によって免疫を持つ人でも再感染しやすくなる変異があるとしています。 南アフリカでは、再感染のリスクが11月にはそれ以前と比べて2.39倍になっているとする研究報告があるということです。 しかし、WHOは再感染のリスクや、ブレイクスルー感染がどの程度起きるか見極めるためには、さらに研究が必要だとしています。

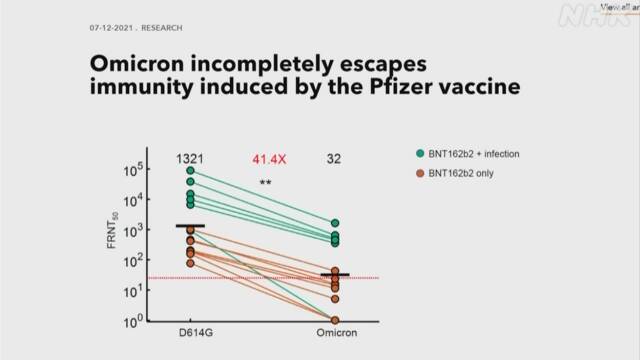

→感染予防・発症予防・重症化予防ともに変わらず ▽『ベータ株』 →発症予防・重症化予防ともに変わらず ▽『ガンマ株』 →感染予防・発症予防・重症化予防ともに変わらず ▽『デルタ株』 →感染予防・発症予防・重症化予防ともに変わらず (感染予防・発症予防は下がるという報告も) ▽『オミクロン株』 →不明(※重症化予防効果あるとの見方も) オミクロン株について、ワクチン接種を完了した人でも感染しているケースが報告されています。 症状は軽症だとされています。 ファイザーとともにワクチンを開発したビオンテックのCEOは、アメリカメディアのインタビューで、オミクロン株に対しても重症化を防ぐ効果がある可能性が高いという見解を示しています。

一方で、ウイルスの増殖を防ぐ仕組みの飲み薬には影響が出ないのではないかと考えられています。 また、WHOは、重症患者に使われる免疫の過剰反応を防ぐ薬やステロイド剤は、引き続き効果が期待されるとしています。

オミクロン株について、感染力が強まっているおそれはありますが、同様の感染経路だと考えられています。

オミクロン株の起源は分かっておらず、国際的なウイルスの監視網が届いていないところで発生したと考えられています。 現在、感染力や病原性について、世界中で研究が進められていて、WHOや国立感染症研究所などが情報を更新していく予定です。 私たちができる対策はこれまでと変わりません。 厚生労働省の専門家会合も、ワクチン接種の推進に加えて、マスクの着用、消毒や密を避けるといった基本的な対策を続けるよう呼びかけています。

現在報告されている以上の広がりか

“第6波で広がるおそれ”指摘も

これまでの変異ウイルスとの比較

感染力

病原性

再感染のリスク

ワクチンの効果(ファイザー・モデルナのmRNAワクチン)

治療薬の効果

感染経路

専門家「第6波の元になっていく可能性も 油断してはいけない」

これまでと同様の対策を