およそ10

万人が

犠牲になった

東京大空襲から10

日で75

年となります。

空襲を

体験した

人たちの

高齢化が

進み、

記憶の

継承が

課題に

なる中、

各地の

慰霊行事は

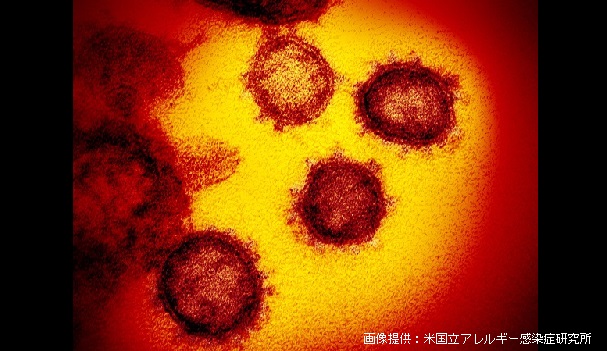

新型コロナウイルスの

感染拡大を

防ぐために

規模の

縮小や

中止が

相次いでいます。

太平洋戦争末期の

昭和20

年3月10

日未明、

東京の

下町一帯は

アメリカの

B29

爆撃機による

空襲で

壊滅的な

被害を

受け、およそ10

万人が

犠牲になりました。

空襲から75年となって体験した人たちの高齢化が進み、次の世代への記憶の継承が課題になっていますが、ことしは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために各地の慰霊行事にさまざまな影響が出ています。

東京都慰霊堂での法要は一般の参列は受け付けず、出席者を一部の遺族に限るなど規模を縮小するほか、平成3年から毎年行われてきた東京都の式典は初めて中止になりました。

一方、空襲当時の被害を伝える「東京大空襲・戦災資料センター」は来月リニューアルされ、個人の空襲体験をよりわかりやすく展示しながら戦争の実態や恐ろしさを伝えていくことにしています。

東京空襲犠牲者遺族会の榎本喜久治会長は「自分で空襲体験を語れる会員はほとんどいなくなっていて、活動を続けられるのはあと1年か2年かもしれません。戦後生まれの人たちが受け継いでいってほしい」と話しています。