新型コロナウイルスによる業績悪化などを理由に26の競技団体のおよそ2割がスポンサー企業から協賛金を減額されるなどの影響を受けていることがわかりました。パラリンピックの競技団体の半数以上は、選手の強化や競技の普及に使う資金の80%以上をスポンサーの協賛金や国からの助成金で賄っています。

今月20日までに国内26の競技団体すべてに今年度のスポンサーによる支援の現状を聞いたところ、陸上や自転車など、全体のおよそ2割にあたる5つの団体が協賛金の減額などの影響を受けていることがわかりました。

具体的には協賛金を減額されたのが3団体、協賛金の減額を打診されたのが1団体、契約を打ち切られたのが1団体となっています。

こうしたスポンサー企業の多くは旅行や衣料品販売などウイルスに伴う自粛要請の影響が大きかった業種で今年度、300万円余り減額された団体もあったということです。

また、ウイルスの影響で、スポンサーにとってPRの機会となる大会の中止が続いていて、競技団体ではパラリンピックの本番を迎える来年度まで今の契約を維持することができるのか不安の声が依然としてあがっています。

戦略的に動き出している団体も

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、スポンサーから協賛金を減額される競技団体がある中で新たな支援を確保しようと、戦略的に動き出している団体もあります。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、スポンサーから協賛金を減額される競技団体がある中で新たな支援を確保しようと、戦略的に動き出している団体もあります。

このうち、これまでパラリンピックで30個のメダルを獲得した柔道の競技団体、「日本視覚障害者柔道連盟」はスポンサー契約を結んでいる15社から今のところ、契約を打ち切られたり協賛金を減額されたりはしていないということです。

ただ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が続いていることから協賛金の減額などにも備えるため新たなスポンサーを確保しようと先月からさまざまな取り組みを始めました。

連盟の松下邦彦総務部長はさまざまな資料を読み込んで新たなスポンサーになってくれる可能性が高い企業として、コロナの影響が続く中でも増収や増益が見込めること、社会貢献活動に積極的なこと、代表候補選手の地元に本社があることなどの条件を満たす150社をリストアップしました。

150社には支援を依頼する文書とともに、ゆかりのある選手がいる場合には紹介する記事を同封して郵送しましたが、これまでに返信があった40社のうち39社からは「協賛はできない」と回答されたということです。

ただ、残りの1社については交渉した結果、本社のある地域出身の選手への支援などについて、検討すると回答されたということです。

今回の取り組みについて松下総務部長は「待っているだけでは支援していただける企業がどんどん減っていくので今がサポートしてくれる企業を新たに探すチャンスだと考えた」と話しています。

そのうえで「協賛を検討してくれる企業があったことがうれしい。支援を断られた企業の中にも『もう少し時間がたてば協賛も考えます』というメッセージを寄せてくれたところがあった。今後も支援を呼びかける取り組みは続けたい」と話していました。

感染リスク乗り越えて 競泳 木村敬一選手

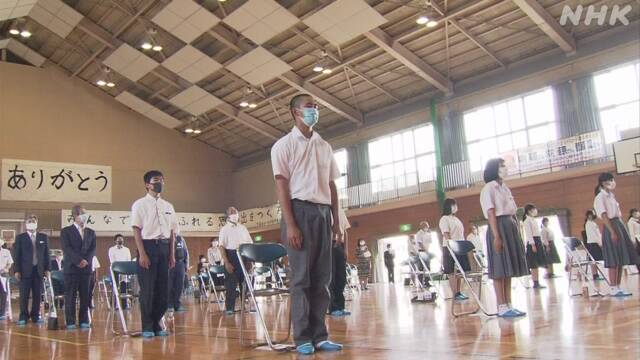

東京パラリンピック、競泳のエース、木村敬一選手(29)は目が見えないため人やものと頻繁に接触せざるをえず、新型コロナウイルスの感染リスクに常に直面しながらも来年の本番での金メダル獲得に向けてトレーニングを本格化させています。

東京パラリンピック、競泳のエース、木村敬一選手(29)は目が見えないため人やものと頻繁に接触せざるをえず、新型コロナウイルスの感染リスクに常に直面しながらも来年の本番での金メダル獲得に向けてトレーニングを本格化させています。

2歳の時に病気で視力を失った木村選手は前回リオデジャネイロ大会まで3大会連続でパラリンピックに出場し、銀と銅合わせて6つのメダルを獲得したパラ競泳のエースで、すでに東京パラリンピックの代表に内定しています。

木村選手はおととしからアメリカの大学を拠点に強化を続けてきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によってプールや滞在先の施設が閉鎖され、ことし3月に途中での帰国を余儀なくされました。

さらに木村選手は全く目が見えないため、介助者の肩や腕に触れたり消毒液の置き場所やエレベーターのボタンを手探りで探したりするなど人やものに頻繁に接触せざるをえず、常に感染のリスクにさらされています。

さらに木村選手は全く目が見えないため、介助者の肩や腕に触れたり消毒液の置き場所やエレベーターのボタンを手探りで探したりするなど人やものに頻繁に接触せざるをえず、常に感染のリスクにさらされています。

木村選手は手の消毒を徹底するなど対策を行っていますが、「触れなかったら感染しないかもしれないが、生活が成り立たず、生きていけない。触れることは目が見える人が呼吸することと同じで避けられない」と対策の難しさを語ります。

それでも来年の東京パラリンピックで悲願の金メダル獲得を目指して7月下旬には、酸素濃度が低い高地の環境を再現する特殊なプールで、視覚障害のクラスでトップを争うライバルの富田宇宙選手と2人で合宿を行うなど、トレーニングを本格化させています。

木村選手は世界が新型コロナウイルスの脅威と闘いつづける中だからこそ、パラリンピックを開催する意味があると考えています。

木村選手は「パラリンピックがやれる状況になったら、それは世界が平和へ向けて歩み出した瞬間だと思う。パラリンピックは人間の可能性を示すもので、それを見てもらうことが新型コロナウイルスで疲弊した社会が立ち上がっていけるきっかけの一歩になると思う」と話していました。