人間が

書いたような

自然な

文章で

対話が

できるChatGPTやキーワード

などの

指示を

与えると

自動的に

画像が

作り出せる画像生成AIは、

生成系AIと

呼ばれ、

ソフトや

サービスの

活用が

急激に

広がりつつあります。

AI研究家の清水亮さんはChatGPTと画像生成AIを使って、漫画を制作する「実験」を行っています。

清水さんがChatGPTに登場人物や物語の舞台の設定を与えたところ、主人公の口癖や敵対する組織の名前などを生成しながら、あらすじを提案していったということです。あらすじに沿って、漫画に必要な絵は別の画像生成AIで生成し、それぞれが生み出した「あらすじ」と「絵」を組み合わせて、SF漫画「宇宙の探偵 五反田三郎」を制作しました。

24世紀の未来、木星の衛星エウロパの都市に住む私立探偵 五反田三郎が、地球から来た女性ヘレナを謎の追っ手から助けたことをきっかけにさまざまな事件をともに解決していく物語で、主人公は、AIが提案した台詞、「宇宙の探偵、五反田三郎です」が口癖です。

清水さんは「

生成系AIと

話すことでより

複雑で

面白いことが

生まれる可能性があると

思います。

物語の

世界観も

広がり、

漫画という

新しい表現も

手に

入れることができました。AIの

発展は

人間の

幸福に

寄与して

いくことは

間違いないと

思います」と

話していました。

海外では一部 規制の動きも

ChatGPT

などの

生成系AIをめぐっては

海外では

一部、

規制の

動きも

見られます。

フランスの一部の大学では不正や盗作などを防ぐことを目的として、ChatGPTを含めたAIツールについて、使用を明確にせずに論文やプレゼンテーションに使用することを禁止するとことし1月に発表しました。

アメリカの公立学校の一部でも使用を禁止するところがあると伝えられているほか、アメリカの大学ではChatGPTで出力された文章かどうかを調べるツールも開発されるなど、生成系AIがもたらすリスクに対応する動きも活発になっています。

人間とAIの関係などを研究する情報学が専門の国立情報学研究所の佐藤一郎教授は「差別や偏見など偏った情報を生成することも可能になってくるため、思想的に偏った情報に接する機会は増えてくるだろう。人間は、AIの結果が正しいかどうかを判別する能力が求められることになる」と話していました。

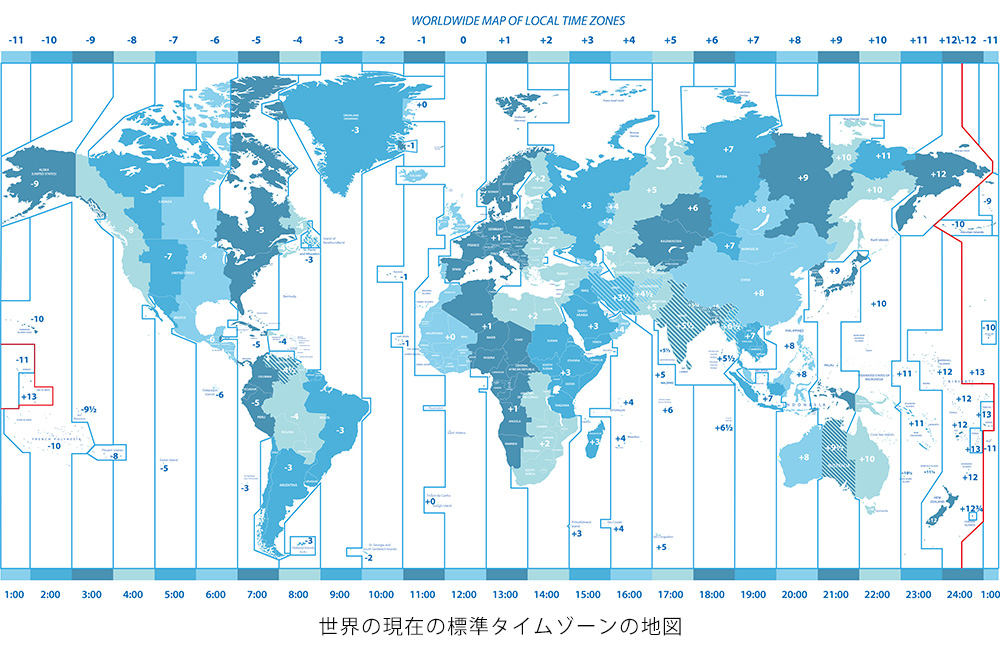

せかいのじかん

N5

출처: Tổng hợp

314

Sep 20, 2025 07:09

日銀ETFの市場への売却開始を発表 株価一時800円超下落

日銀は19日まで開いた金融政策決定会合で政策金利を据え置く一方、かつての大規模金融緩和策の一環で大量に買い入れてきたETF=上場投資信託の売却方針を決定しました。日銀は5会合連続で政策金利を据え置いた形ですが、この先の金融政策についてどのような見通しを示すのかやETFの売却方針を決めたねらいなどについて、植田総裁の発言をこちらのタイムラインで速報でお伝えします。

N1

출처: NHK

79

Sep 19, 2025 17:09

横浜「日産スタジアム」命名権 半額以下で日産と1年間契約更新

横浜市にある「日産スタジアム」の命名権をめぐり、市は、日産自動車と現在の半額以下にあたる年間5000万円で1年間契約を更新し、2027年以降はほかの企業も含め、広く公募すると公表しました。市は、名称が変更される場合、看板の付け替えなどに少なくとも1億5000万円の追加の負担が必要になるとしています。

N2

출처: NHK

19

Sep 19, 2025 17:09

北海道釧路湿原周辺のメガソーラー建設 国が連絡会議設置へ

北海道の釧路湿原の周辺での大規模な太陽光発電施設「メガソーラー」の建設について希少な野生生物の影響を懸念する声があがり規制を求める動きが出ていることなどから、環境省は、関係する省庁と連携して太陽光発電と地域の共生などを検討する連絡会議を設置し、今月24日に初めての会合を開くと発表しました。

N1

출처: NHK

17

Sep 19, 2025 17:09