鹿児島県にある

九州電力の

川内原子力発電所1号機は、

国の

新しい規制基準で

設置が

義務づけられているテロ

対策などの

施設が

期限内に

完成しないとして16

日、

運転を

停止します。

このあと

原子炉を

止める作業に

入る予定で、

新しい規制基準に

基づいて

稼働中の

原発が

停止するのは

今回、

初めてです。

原子力規制委員会は、

福島第一原発の

事故の

後につくられた

新しい規制基準に

基づいて、テロや

航空機の

衝突といった

緊急時にも

原子炉の

安全を

守れるよう、

予備の

設備を

備えた

施設の

設置を

工事計画が

認可されてから

5年以内に

完成させることを

義務づけています。

これについて九州電力は、川内原発1号機では施設の完成が期限までに間に合わないとして、定期検査を前倒しする形で運転を停止することを決め、16日午前2時半ごろから原子炉の出力を下げる作業を開始します。

16日午前9時ごろには発電と送電を停止する予定で、その4時間後の午後1時ごろに原子炉を止めて運転を停止します。九州電力では、ことし12月までに施設を完成させ、規制委員会の検査を受けたうえで原子炉を起動するとしています。

7年前につくられた新しい規制基準に基づいて稼働中の原発が運転停止するのは、今回が初めてです。

九州電力は、川内原発2号機もテロ対策などの施設が期限に間に合わないとしてことし5月に運転を停止する予定です。

なぜ原発停止に?その経緯

原子力規制委員会は、テロや航空機落下などの対策施設の完成の期限を、当初は新しい規制基準がつくられた2013年から5年以内としていました。

しかし、原子力発電所の再稼働に必要な審査が長期化し、それに伴って施設の審査も遅れたため、規制委員会は期限を1度見直しました。再稼働の審査に合格したあと、電力会社が受ける設備や機器の工事計画の認可から5年以内としたのです。

しかし去年4月、再稼働した原発を抱える九州電力と関西電力、四国電力を含めた電力各社は施設の工事が大規模になっているとして、期限内の完成が難しいと表明し、再度の期限延長などの対応を規制委員会に求めました。

これに対して規制委員会は期限の延長は認めないとして、施設の完成が間に合わない原発は運転停止を命じることを決め、電力各社に伝えていました。

なぜ5年期限なのか

テロや航空機の墜落などに備える施設の完成が、期限内に間に合わない原発の運転停止を決めた原子力規制委員会の判断について、一部の電力関係者などからは異論もだされていました。

それは5年という期限に根拠がないというものです。計画的に電力供給を行っている電力会社は、原発の停止によって収益や電気の安定供給に影響があるとしています。こうしたマイナスの影響に比べて、テロの発生や航空機の落下といったリスクがどれだけ差し迫ったものなのか明確な説明がなく、5年という期限の根拠があいまいだというものです。

これに対して規制委員会は、5年に明確な根拠はないもののどこかで期限を設定する必要があるとしています。

原子力規制委員会の更田豊志委員長は福島第一原発の事故を防げなかった当時の原子力安全・保安院が巨大津波の評価や対策について電力会社に明確な期限を求めなかったことなどが事故の遠因だとして、「もう少し期限を延長してほしいと繰り返していたら安全は望めない。これはいつか来た道に戻るか戻らないかの分かれ道だ」と会見で述べています。

そのうえで、「施設の完成の期限は過去に1度延長したことがあり、今度はきちんと守られるべきだ。継続的な改善に向け、規制委員会と電力会社の決意の表明なので、いたずらに延ばすべきではない」と運転停止の判断について語っています。

期限が迫る原発はほかにも

新しい規制基準が義務づけるテロ対策などの施設の完成が期限内に間に合わない見通しの原子力発電所は複数あります。

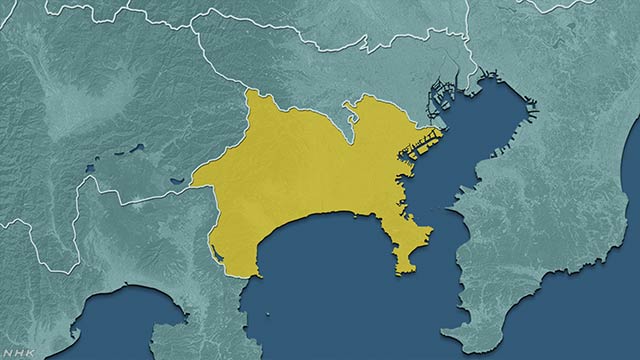

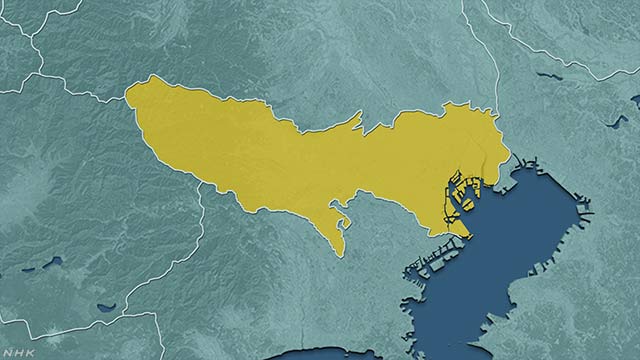

今回、停止する九州電力の川内原発1号機の期限は今月17日です。このほか、期限が近いものでは、川内原発2号機がことし5月、福井県にある関西電力の高浜原発3号機がことし8月、高浜原発4号機がことし10月、それに愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機が来年3月となっています。

このほかにも来年以降、福井県にある関西電力の高浜原発1号機と2号機、美浜原発3号機、大飯原発3号機と4号機で施設の完成が期限までに間に合わない可能性があるとしています。

電力各社は、期限を迎える前に順次、原発の運転を停止して定期検査に入り、施設の完成に向けた工事を急ぐとしています。

「特定重大事故等対処施設」とは

この施設は「特定重大事故等対処施設」と呼ばれ、テロリストに襲われた場合や航空機が落下して重要な設備が壊れたケースなどを念頭に、バックアップ用の制御室や原子炉を冷やすための電源やポンプなどを備えるものです。

東京電力・福島第一原子力発電所の事故を教訓に7年前につくられた新しい規制基準で設置が義務づけられました。施設は原子炉から100メートル以上離れた場所に設置することになっていますが、具体的な場所はテロ対策上、明らかにされていません。

原発を停止させ対策完了目指す「バックフィット」とは

東京電力・福島第一原子力発電所の事故の後につくられた原子力規制委員会は、必要と判断した場合には、電力会社に原発の運転を停止させたうえで対策の完了を目指す方法を導入しました。通称「バックフィット」と呼ばれています。

事故の前の規制機関だった原子力安全・保安院は、同じようなケースでは電力会社に原発の運転を継続しながら対策を完了することを認めていましたが、これでは、いつ起こるか分からないリスクに十分対応できないとしてより厳しい方法が導入されました。