拡大のペースはやや鈍化してきたものの、過去最多の水準が続いています。

一日に報告される亡くなった人の数は、2週間前の2022年1月26日には34人でしたが、2月4日には103人と100人を超え、2月9日には162人と過去最多を更新しました。

デルタ株が広がった去年の夏で最も多かった、2021年9月8日の89人より多くなっています。

アメリカでは、CDC=疾病対策センターのまとめで、報告が少なくなる週末を除き、一日に報告される亡くなった人の数が2000人を越える日が続いています。

CDCは、オミクロン株では重症度は低いものの、入院患者などが多くなっていて、医療体制に負荷がかかり、死亡者数も相当な数になっているとしています。

イギリス・オックスフォード大学の研究者などが運営するウェブサイト、「アワ・ワールド・イン・データ(Our World In Data)」によりますと、一日当たりの死亡者数は、2月8日までの1週間には

▽アメリカでおよそ2500人

▽フランスでおよそ330人

▽日本で100人余り

などとなっています。

デルタ株の時期では、

▽アメリカでは2021年9月下旬のおよそ2000人

▽フランスでは8月下旬のおよそ110人

がピークで、現在は当時の水準を超えています。

日本での重症患者の数は、2022年2月8日の時点で1141人となりました。 これは、東京オリンピックの閉会式が行われた2021年8月8日の1138人と同じ水準です。 このときは緊急事態宣言が6都府県に出されていました。 オミクロン株について、WHO=世界保健機関は、鼻やのどといった上気道の炎症を引き起こしやすいものの、多くの人にとっては、肺まで達して重症化するリスクはほかの変異ウイルスより低いとしています。 2022年2月9日の厚生労働省の専門家会合に出された報告によりますと、大阪府で第6波の期間中、2月5日までに報告された感染者20万人近くについて分析すると、重症化率は0点08%となっています。 同じく専門家会合では、沖縄の「宮古・八重山医療圏」で1月31日までに感染した2214人の症状を分析した結果も報告され、重症は0%、酸素投与が必要な中等症2は1.9%、息切れや肺炎が見られる中等症1は3.6%、軽症や無症状が94.5%でした。

デルタ株が広がった去年夏の感染の第5波は、ワクチンの接種が進んだタイミングだったため、多くの高齢者の死亡をワクチンで防ぐことができたとされています。 2回のワクチン接種で一定程度は重症化を防ぐ効果があるとはいえ、接種から時間がたって効果が下がってきたところにオミクロン株が感染拡大し、重症化する人も増えていると考えられています。 病床の使用率は日に日に上がってきていて、2月8日時点で、大阪府では81.4%、沖縄県では57.8%、東京都では55.8%などとなっています。 さらに、新型コロナウイルス以外の一般の救急患者の搬送が難しくなるケースも出ていて、東京都内で最も重症な救急患者を診る大学病院では、通常の6割ほどしか患者を受け入れられないところも出てきています。

厚生労働省の専門家会合に出された資料によりますと、2022年1月1日から20日までに、肺炎が悪化して酸素投与が必要な「中等症2」以上になった割合は、重症化のリスク因子がない人では0.09%でしたが、リスク因子がある人では1.22%と13倍以上になっていました。 リスク因子として挙げられているのは、 「慢性閉塞性肺疾患」、「糖尿病」、「脂質異常症」、「高血圧症」、「慢性腎臓病」、「がん」、「肥満」、「喫煙」で、中等症2以上になった割合は ▽リスク因子が1つだと0.81% ▽2つだと2.13% ▽3つだと3.63% ▽4つ以上だと4.70% と高くなっていました。 また、年齢別にみると、 ▽リスク因子が1つでもある人で40歳未満では0.155% ▽40代では0.37% ▽50歳から64歳では0.61% ▽65歳以上だと4.43% と年齢が上がるほど高くなっていました。

1月21日には、アメリカのCDC=疾病対策センターが、入院を防ぐ効果はオミクロン株に対しても90%に上昇するという分析結果を公表しています。 ファイザーやモデルナの「mRNAワクチン」の2回目の接種から6か月以上たった場合、入院を防ぐ効果は、デルタ株が優勢だった時期に81%だった一方、オミクロン株が優勢になった時期には57%でした。 しかし、3回目の接種のあとではデルタ株の時期は94%、オミクロン株の時期は90%に上昇したということです。 また、ワクチンの追加接種を受けていない人では、追加接種を受けた人に比べて入院する割合は大幅に高く、50歳から64歳で44倍、65歳以上で49倍になるという分析も合わせて公表しています。 CDCは、症状の悪化を防ぐためには3回目の接種が重要で、未接種者はできるだけ早くワクチンを接種する必要があるとしています。

国立感染症研究所は1月24日時点で、新型コロナウイルスの感染者情報を集約するシステム「HER-SYS」に登録された3600人余りのデータを出しています。

▽発熱が66.6% ▽せきが41.6% ▽全身のけん怠感が22.5% ▽頭痛が21.1% ▽せき以外の呼吸器症状が12.9% ▽吐き気やおう吐が2.7% ▽下痢が2.3% などとなっています。 これまで、新型コロナウイルスで特徴的にみられた嗅覚障害や味覚障害を訴えた人は0.8%でした。 また、国立感染症研究所が122人について疫学調査で詳しく調べた結果でも ▽せきが45.1% ▽37度5分以上の発熱が32.8% ▽のどの痛みが32.8% ▽鼻汁が20.5%で 嗅覚障害や味覚障害はそれぞれ1%前後でした。 のどの痛みを訴える人がこれまでより多く、においや味がしないと訴える人が少ないとされています。 また、鼻水や鼻づまりの症状もあることから、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会は、毎年花粉症で悩まされている人は、症状が出る前に早めに医療機関を受診しておくよう呼びかけています。

厚生労働省の専門家会合に出されたデータでは、繁華街の夜間の人出は1月下旬の時点で、 ▽沖縄県で2021年12月と比べて半減 ▽広島県でも半減 ▽山口県でも30% 減少しました。 また、 ▽東京都では30%余り減少 ▽愛知県では30%ほど 減少しました。 最初に重点措置が出された3県などでは感染の減少傾向がみえてきました。 ただ、多くの地域では感染拡大のスピードは鈍化するにとどまっています。

その後、減少していますが、3週間以上たった2月8日の時点でも人口10万人あたりでは290人余りです。 デルタ株が広がった2021年夏のピーク時の320人余りをようやく下回った状態です。 感染が収まっていくスピードはゆるやかですが、2月2日の専門家会合で京都大学の西浦博教授が示したデータでは、沖縄県ではピークを過ぎたと見られています。 また、2月9日に出されたデータでは、1人が何人に感染を広げるかを示す実効再生産数は首都圏や大阪では「1」前後まで下がり、「2」を超えることもあった2022年1月上旬から減少傾向が続いています。

その後、しばらく横ばい傾向が続いたあと、2月8日までの1週間では50万9000人余りと、再び減少しています。

国内でも、検疫だけでなく、神戸市や東京都内でも報告され始めました。 世界中で感染が広がっているオミクロン株「BA.1」は、ウイルスの表面にある突起部分「スパイクたんぱく質」の一部に欠けている部分がありますが、「BA.2」ではこの欠けている部分がないことが分かっています。 海外で行われている一部の検査方法ではオミクロン株を検出できないことがあり、「ステルス・オミクロン」と呼ばれることもありますが、日本では別の方法で調べていて検出できるため、この呼び方は当たらないとされています。

デンマークの保健当局のもとにある研究所によりますと、「BA.2」は2021年の年末の1週間ではデンマーク国内で検出される新型コロナウイルスの20%ほどだったのが、2022年1月中旬から下旬の1週間では66%ほどになったとしています。 また、2021年1月中旬までのおよそ1か月間の、家庭での感染について分析した結果、家庭内で二次感染する率は「BA.1」では29%、「BA.2」では39%だったとして、より広がりやすい可能性があるとしています。 一方で、デンマークの近隣のスウェーデンやノルウェー、それにイギリスでも「BA.2」の割合は増加しているものの、オミクロン株全体の10%から20%ほどにとどまっているとしています。 京都大学の西浦博教授は「『BA.2』の流行の影響で、デンマークでは2段のような流行曲線になったり、南アフリカで感染者数が減少したあとに再び上昇が始まったりしている。仮に感染者数が減り始めたとしても、今後の上昇やまん延のリスクはある。そのメカニズムをひもとくことが、医療体制のひっ迫を見通す上でより重要だ」とコメントしています。 一方、「BA.2」でも重症化リスクは「BA.1」と変わらないと考えられています。 「BA.2」に感染した患者22人を診療した国際医療福祉大学のグループは、2月7日、いずれも軽症か無症状だったと発表しました。 ほとんどがワクチンを接種していて、重症化リスクのある人はいなかったとしながらも、治療方針自体は「BA.1」と変わらないと見られるとしています。 イギリスの保健当局はワクチンによって発症を防ぐ効果は、 2回接種から25週以上、およそ半年以上たったあとでは「BA.1」では9%だったのが、「BA.2」では13%、 3回目の追加接種から2週間たった後では「BA.1」の63%に対し、「BA.2」では70%で、ワクチンの効果に違いはなかったとしています。

厚生労働省のウェブサイトによりますと、10歳未満の新規感染者数は、2021年12月28日までの1週間では149人でしたが、2022年1月4日まででは353人、1月11日まででは2238人、1月18日まででは1万2947人、1月25日まででは4万1863人、2月1日まででは6万7564人と増加が続いています。 アメリカでは、2022年に入っておよそ420万人の子どもの感染が確認されています。 2月3日までの1週間の子どもの新規感染者数は63万人余りで、減少しているものの、デルタ株の時期のピークの2倍を超えています。 アメリカ小児科学会は、子どもで症状が重くなり入院に至る率は0.1から1.5%、死亡率は0から0.01%だと報告しています。 日本国内でも、ワクチンの接種対象の年齢が5歳までに引き下げられました。

ただ、感染拡大の規模が大きく、入院者数や重症化する人も増えていて医療機関への負荷は大きくなっています。

イギリスのインペリアル・カレッジ・ロンドンは、オミクロン株の再感染のリスクは、デルタ株に比べて5.41倍と高くなっているとする報告を出しています。

重症化して入院するリスクを下げる効果は、発症を防ぐ効果より高くなっています。

また、WHOは、重症患者に使われる免疫の過剰反応を防ぐ薬やステロイド剤は、引き続き効果が期待されるとしています。

オミクロン株の感染経路もこれまでと変わらず、飛まつによる感染、「マイクロ飛まつ」や「エアロゾル」と呼ばれる密閉された室内を漂う、ごく小さな飛まつが主となっています。 ウイルスがついた手で鼻や口などを触ることによる接触感染もあります。

厚生労働省の専門家会合も、ワクチン接種に加えて、特に会話時などでのマスクの着用、消毒や手洗い、換気や密を避けるといった基本的な対策を続けるよう呼びかけています。

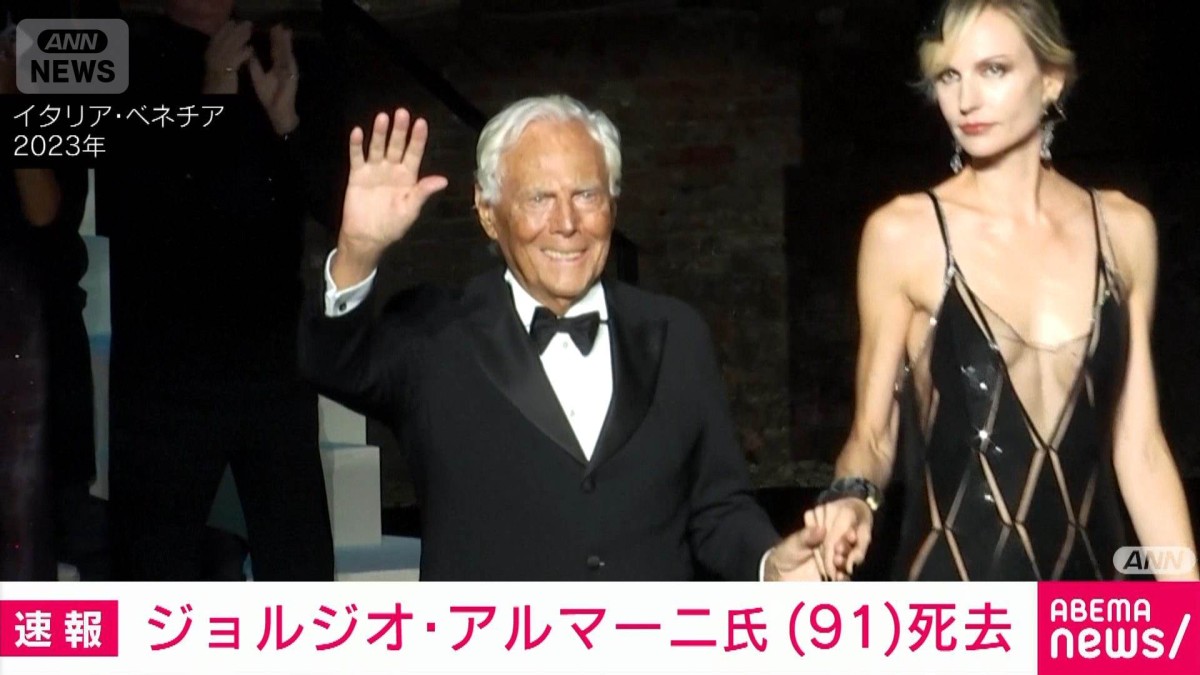

世界で有名なファッションデザイナーのジョルジオ・アルマーニさんが亡くなりました。重症化しにくくても感染規模あまりに“大”

どんな人が重症化?

ワクチン追加接種で入院リスク大幅↓

上気道の炎症起こしやすくせきやのど 鼻の症状も

重点措置後、感染拡大スピード鈍化も…

感染力が高い?「BA.2」でわかってきたこと

子どもの感染拡大各国で懸念

これまでの変異ウイルスとの比較

▼感染力

▼病原性

▼再感染のリスク

▼ワクチンの効果(ファイザー・モデルナのmRNAワクチン)

▼治療薬の効果

専門家は

対策は変わらない