それによりますと、式典は、憲法の趣旨に沿うとともに、皇室の伝統などを尊重することとしたうえで、昭和から平成への代替わりに伴う式典は現行憲法下で十分な検討が行われており、基本的な考え方や内容は踏襲するとしています。

憲政史上初めて行われる天皇陛下の退位の儀式は、「退位礼正殿の儀」という名称で、来年4月30日に憲法で定める国事行為として行うとしています。

皇太子さまの即位の儀式は、前例と同様に5つの儀式を国事行為として行います。

このうち、即位される5月1日には、新天皇が歴代天皇に伝わる剣や曲玉などを受け継ぐ「剣璽等承継の儀」を行ったあと、即位後、初めて国民の代表に会われる「即位後朝見の儀」を行うとしています。

さらに、即位に伴う一連の儀式の中心で、新天皇が即位を内外に宣言する儀式「即位礼正殿の儀」は来年10月22日に開催し、同じ日に、パレードにあたる「祝賀御列の儀」を行うほか、日付は未定なものの、祝宴にあたる「饗宴の儀」を行うとしています。

このほか、総理大臣夫妻主催の晩餐会が来年10月23日に開催されるほか、即位後、初めて、天皇が、新しく収穫された米などを神々に供えたうえで、みずからも食べ、国と国民の安寧や五穀豊穣などを祈る「大嘗祭」について、費用を皇室の公的な資金である宮廷費から支出するなどとした前例を踏襲し、皇室行事として行うとしています。

また、天皇陛下が来年1月7日にご在位30年を迎えられることを記念して、内閣の主催で来年2月24日に記念式典を開催することや、秋篠宮さまが皇位継承順位1位を意味する「皇嗣」になられることを広く国民に明らかにする「立皇嗣の礼」を再来年に国事行為として行うことも盛り込まれました。

政府は、こうした式典を円滑に実施するため、ことし秋をめどに、総理大臣を委員長とする「式典委員会」と、官房長官を本部長とする「式典実施連絡本部」を設置するとしています。

政府は、こうした基本方針の内容を、来月3日の閣議で決める方針です。

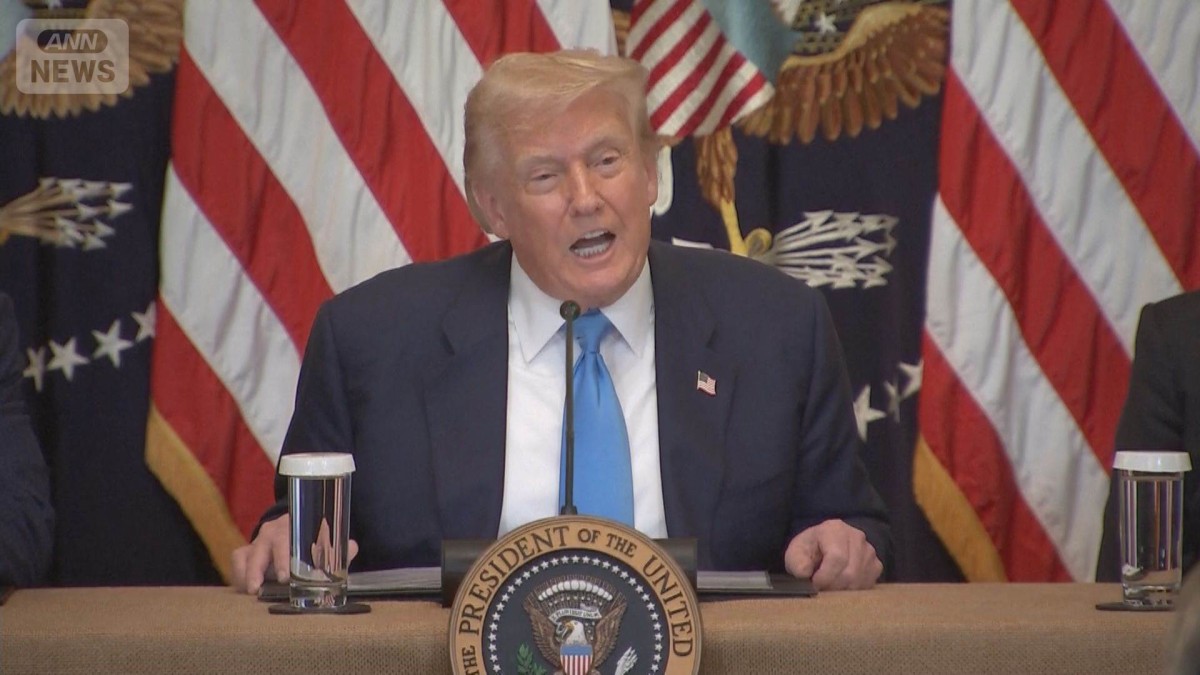

来年の天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に向けて、政府の準備委員会は30日午前、総理大臣官邸で3回目の会合を開き、一連の式典の基本方針を取りまとめました。

来年の天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に向けて、政府の準備委員会は30日午前、総理大臣官邸で3回目の会合を開き、一連の式典の基本方針を取りまとめました。

それによりますと、式典は、憲法の趣旨に沿うとともに、皇室の伝統などを尊重することとしたうえで、昭和から平成への代替わりに伴う式典は現行憲法下で十分な検討が行われており、基本的な考え方や内容は踏襲するとしています。

憲政史上初めて行われる天皇陛下の退位の儀式は、「退位礼正殿の儀」という名称で、来年4月30日に憲法で定める国事行為として行うとしています。

皇太子さまの即位の儀式は、前例と同様に5つの儀式を国事行為として行います。

このうち、即位される5月1日には、新天皇が歴代天皇に伝わる剣や曲玉などを受け継ぐ「剣璽等承継の儀」を行ったあと、即位後、初めて国民の代表に会われる「即位後朝見の儀」を行うとしています。

さらに、即位に伴う一連の儀式の中心で、新天皇が即位を内外に宣言する儀式「即位礼正殿の儀」は来年10月22日に開催し、同じ日に、パレードにあたる「祝賀御列の儀」を行うほか、日付は未定なものの、祝宴にあたる「饗宴の儀」を行うとしています。

このほか、総理大臣夫妻主催の晩餐会が来年10月23日に開催されるほか、即位後、初めて、天皇が、新しく収穫された米などを神々に供えたうえで、みずからも食べ、国と国民の安寧や五穀豊穣などを祈る「大嘗祭」について、費用を皇室の公的な資金である宮廷費から支出するなどとした前例を踏襲し、皇室行事として行うとしています。

また、天皇陛下が来年1月7日にご在位30年を迎えられることを記念して、内閣の主催で来年2月24日に記念式典を開催することや、秋篠宮さまが皇位継承順位1位を意味する「皇嗣」になられることを広く国民に明らかにする「立皇嗣の礼」を再来年に国事行為として行うことも盛り込まれました。

政府は、こうした式典を円滑に実施するため、ことし秋をめどに、総理大臣を委員長とする「式典委員会」と、官房長官を本部長とする「式典実施連絡本部」を設置するとしています。

政府は、こうした基本方針の内容を、来月3日の閣議で決める方針です。

宮内庁長官「万全の準備を進める」

来年の天皇陛下の退位に向けて政府が式典の基本方針を取りまとめたことについて、宮内庁の山本信一郎長官は「本日、天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会において、『天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典の挙行に係る基本方針』が取りまとめられた。今後、本日取りまとめられた基本方針を踏まえ、閣議決定・閣議口頭了解が行われるものと承知しており、宮内庁としても、一連の儀式・行事が遺漏なく取り進められるよう、万全の準備を進めて参ります」とコメントを発表しました。

来年の天皇陛下の退位に向けて政府が式典の基本方針を取りまとめたことについて、宮内庁の山本信一郎長官は「本日、天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会において、『天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典の挙行に係る基本方針』が取りまとめられた。今後、本日取りまとめられた基本方針を踏まえ、閣議決定・閣議口頭了解が行われるものと承知しており、宮内庁としても、一連の儀式・行事が遺漏なく取り進められるよう、万全の準備を進めて参ります」とコメントを発表しました。

負担軽減と簡素化が課題

皇太子さまの「即位の礼」のうち、祝宴にあたる「饗宴の儀」について、時代に即して、皇太子ご夫妻の負担軽減と簡素化をどのように図るのかが課題です。

皇太子さまの「即位の礼」のうち、祝宴にあたる「饗宴の儀」について、時代に即して、皇太子ご夫妻の負担軽減と簡素化をどのように図るのかが課題です。

前回は、4日間にわたり合わせて7回行われ、およそ2900人が出席しました。さらに、即位に伴う5つの儀式を国事行為とすることや、天皇が即位後、初めて新しく収穫された米などを神々に供え、国の安寧などを祈る皇室行事「大嘗祭」の費用を、宮内庁が管理する「宮廷費」から支出することについて、憲法の政教分離の原則に反するなどという意見もあり、今後、議論となる可能性もあります。

このほか、「即位の礼」の一連の儀式に、上皇になられた天皇陛下が出席されるかどうかも焦点の1つです。

政府内では、上皇になられた陛下が出席されれば、みずからの意思で皇太子さまに皇位をお譲りになったと受け取られかねず、憲法に抵触するおそれがあるなどという指摘もあり、慎重に検討が進められる見通しです。

退位・即位に関するスケジュール(詳細)

30日、政府の準備委員会が基本方針を決定したことで、退位や即位に関するスケジュールの全体像が見えてきました。

基本方針の内容は、来月3日の閣議をへて、正式に政府の方針になります。

ことし秋には、式典の内容をより詳細に固めるため、総理大臣を委員長とする「式典委員会」と、官房長官を本部長とする「式典実施連絡本部」が設置されます。

来年は、まず、1月7日に天皇陛下がご在位30年を迎えられ、2月24日に政府が記念式典を開きます。そして、4月30日に憲政史上初めてとなる退位の儀式「退位礼正殿の儀」が行われます。

その後、日付が5月1日になった瞬間に、天皇陛下は退位されて上皇となられ、皇太子さまが新天皇に即位されます。

同じ5月1日には、新天皇が歴代天皇に伝わる剣や曲玉などを受け継ぐ「剣璽等承継の儀」と、即位後、初めて国民の代表に会われる「即位後朝見の儀」が行われます。

5月1日に行われる2つの儀式は、昭和天皇が崩御して天皇陛下が即位された際は別の日に行われましたが、今回は、即位の日付が決まっていて事前に準備もできることから、同じ日に行われることになりました。

そして、10月22日に、即位に伴う一連の儀式の中心で、新天皇が即位を内外に宣言する儀式「即位礼正殿の儀」が行われ、同じ日にパレードにあたる「祝賀御列の儀」が行われます。

また、日付は未定ですが、10月22日以降に、祝宴にあたる「饗宴の儀」が行われ、10月23日には、総理大臣夫妻主催の晩さん会も開かれます。

さらに、11月には、皇室行事の「大嘗祭」が行われます。

このほか、再来年には、秋篠宮さまが皇位継承順位1位を意味する「皇嗣」になられることを広く国民に明らかにする「立皇嗣の礼」も行われる予定です。